バッテリーの製品仕様の中で目にすることの多い「Ah」という言葉。

「なんとなくわかるような気がするけど、イマイチ理解できていない」

という方が多いと思います。

このページにやってきてくれたあなたは「Ah」についてしっかり理解したいという思いがあるはずです。

この記事では「Ah」について3つのポイントにしぼって、意味を理解してもらいます。

また、「Ah」を理解するときに一緒に覚えてほしい「時間率」についても解説します。

この記事を読むことで短時間のうちに「Ah」と「時間率」について理解することができるでしょう。

Ah(アンペアアワー)とは

Ah(アンペアアワー)は電荷の単位です。

安定した1Aの電流を1時間流すことで移動する電荷の量と定義されています。

Ahは 乾電池や鉛蓄電池など電池の容量に利用される単位です。

かたい表現で説明したので少しわかりにくいところもあると思います。ここからはAhを理解するために3つのポイントにしぼって、かみくだいて説明します。

Ahの意味を理解する3つのポイント

Ah(アンペアアワー)とはなんのことか。

理解しやすくなるように、あらためて3つのポイントを使って説明します。

①:Aは電流のアンペア

Ahの「A」は電流の単位のアンペアです。

Ahは容量の単位なので、

- どれだけの電気を取り出せるか

- 放電できるか

が重要となります。

電気量を取り出すとき電池から放電をします。

そのときの放電電流の単位「A」が容量の単位「Ah」に使われています。

②:hは時間のアワー

Ahの「h」は時間のことです。

英語のhour(アワー)のことですね。

この場合の時間は先ほど説明していた放電電流で放電している「時間」を表します。

分[m]や秒[s]を便宜的に使うこともありますが、基本的に容量の単位に使われるのは時間[h]です。

③:Aとhを掛け合わせたのが容量の単位「Ah」

①と②のポイントで説明したAとhを掛け合わせたのが容量の単位「Ah」です。

おさらいすると、以下の式がAhの計算式になります。

放電電流 × 放電時間で取り出せる容量が決まるわけです。

ここでの放電時間は放電し続けられる限界の時間です。

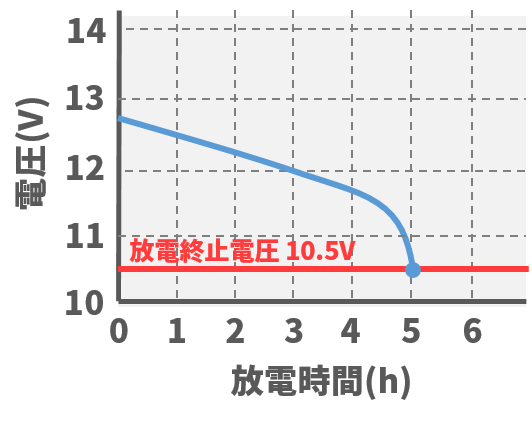

例として5時間率容量の場合で説明します。

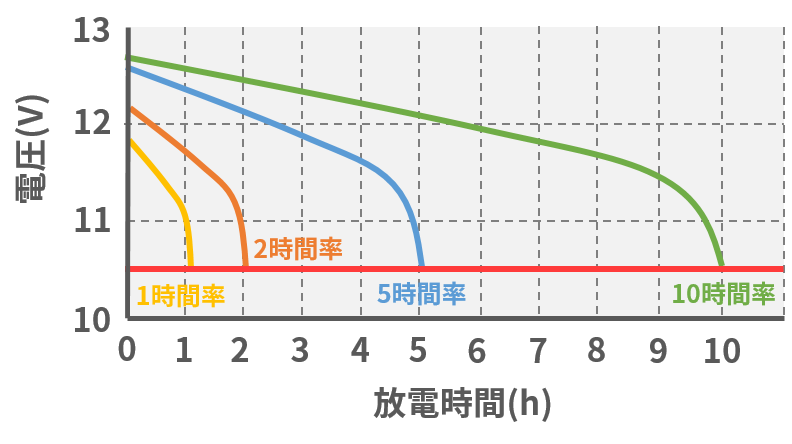

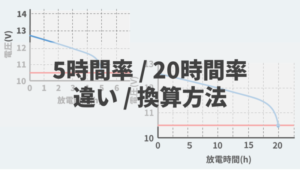

次のグラフは放電できる限界まで放電したときの電圧変化を表したグラフです。

10.5Vの放電終止電圧になるまで5時間の放電ができています。

放電終止電圧までの放電時間を使って容量が計算されます。

5時間率容量の場合は放電終止電圧10.5Vですが、容量の種類によって放電終止電圧は変わるのでご注意ください。

ここまでの説明でAhの意味を理解していただけたでしょうか。

つづいては、Ahの計算例を説明します。

条件として放電電流は20A、放電時間が5時間だとすると、

20 (A) × 5 (h) = 100 (Ah)

が電池容量となります。

ただしこの場合は「5時間率」を用いているので、あくまでも5時間率での容量です。

あくまでもなので時間率によって何かが変わるということです。

「時間率の違いによって何が変わってしまうのか」

続いては時間率について説明します。

時間率の意味を理解する3つのポイント

「時間率」の意味を理解してもらうために3つのポイントを使って説明します。

①:時間率によって放電電流が決まる

時間率によって放電電流が決まります。

例えば5時間率は定格容量を1/5して放電電流を決めています。

- 5時間率定格容量が50Ahであれば、その1/5の10Aが5時間率電流

- 20時間率定格容量が60Ahであれば、その1/20の3Aが20時間率電流

◯時間率であれば定格容量を◯で割ってやれば、その時間率での放電電流を求めることができます。

つまり、時間率によって容量計算するときの放電電流が決定します。

時間率を変えると、電流だけでなく取り出せる容量も変化するので注意が必要です。

そちらについてはポイント②で説明します。

②:時間率と容量の関係

時間率によって放電電流が変わるという説明をしました。

放電電流が変わると放電できる時間も変わります。

放電時間が変われば「電流」×「時間」で求められる容量も時間率によって変化します。

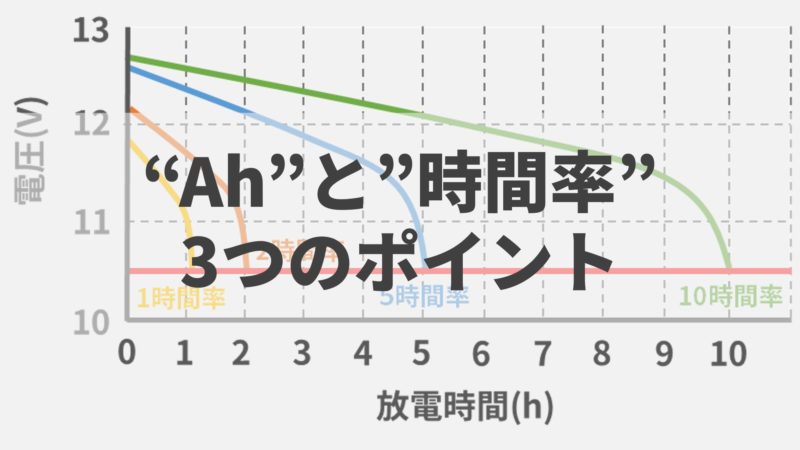

以下のグラフはいくつかの時間率での放電カーブを示したものです。

時間率によって放電できる時間が異なり、電圧カーブの特性も異なることがわかります。

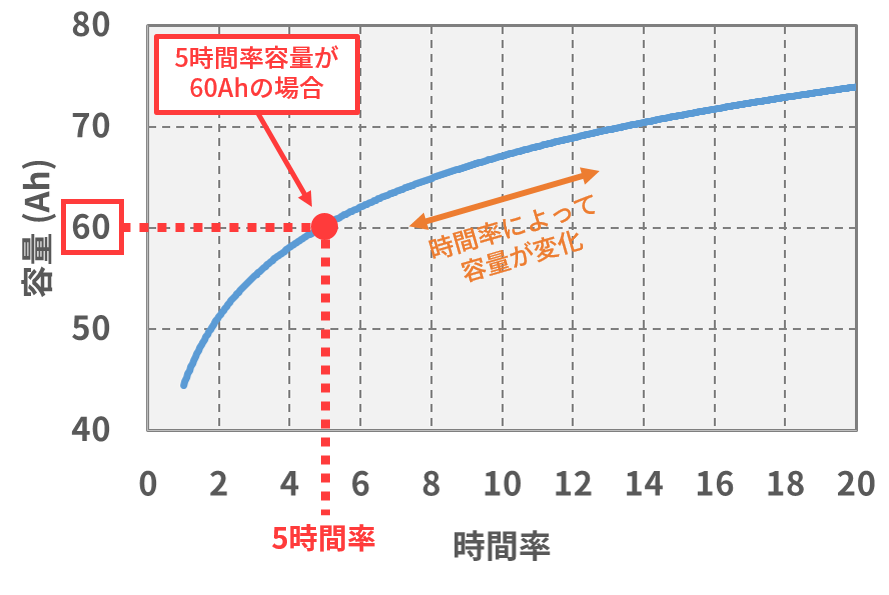

つづいて時間率を変化させて放電した場合に取り出せる容量についての関係を表したグラフを以下に示します。

上記は5時間率容量が60Ahのバッテリーの例です。

このグラフを見れば時間率の変化で容量が変化する特性がイメージしやすくなると思います。

時間率の数字が大きくなると放電電流が小さくなり、取り出せる容量は大きくなります。

一方、時間率の数字が小さくなると放電電流が大きくなり、取り出せる容量は小さくなります。

時間率によって容量は変化します。

放電するときの電解液の拡散状態が関係している。

電流が大きくなるほど電解液の拡散が追いつかなくなり、容量が取り出せなくなる。

電流が小さければ拡散のスピードが遅く、電解液をより有効に使用でき、取り出せる容量が大きくなる。

③:時間率容量の種類

バッテリーの用途などによってよく使われる時間率が異なります。

自動車用、バイク用で使われている時間率容量は次の3つです。

- 5時間率容量 [自動車用JIS規格]

- 20時間率容量 [自動車用EN規格]

- 10時間率容量 [バイク用で使用される]

上記の時間率容量について詳しく知りたい方は個別の記事にて説明しているのでそちらを読んでいただけるとより理解が深まります。

Ah(アンペアアワー) まとめ

Ahと時間率を理解するためのポイントをふりかえります。

- 「A」は電流

- 「h」は時間

- 「A×h」で「Ah」: (放電電流)×(放電時間)を意味する容量の単位

Ahは容量の単位です。Aとhの掛け算でそのものが容量を意味しています。

つづいて、時間率のポイントです。

- 時間率によって放電電流が変わる

- 時間率によって取り出せる容量が変わる

- 時間率にはよく使われる種類がある(5時間率、20時間率など)

容量の単位である「Ah」を正しく理解することができたでしょうか。

「Ah」が理解できていれば、バッテリーの製品仕様の見方で迷うこともなくなると思います。

時間率についてもその意味が理解できたでしょうか。

用途ごとに意味を理解した上で時間率を使い分けられるようになるとカンペキですね。