バッテリーを交換しようと思ってるけど、今ついているサイズを取り付けないといけないのかな?

今より大きいサイズをつけたら、どんなメリットやデメリットがあるんだろう?

このような疑問を解決します!

この記事では、バッテリーをサイズアップ、容量アップする場合のメリットやデメリットについてご紹介していきます。

バッテリーのサイズアップとは何をするのか?

まずは「バッテリーのサイズアップって具体的になにをすることなの?」という方のための解説をします。

クルマを買ったときにバッテリーはすでに搭載されていますよね?

最初に搭載されているバッテリーは純正サイズのバッテリーです。

純正バッテリーよりも1サイズ、車両によっては2サイズ大きいバッテリーに交換することがバッテリーのサイズアップです。

車両ごとにバッテリーのスペースは決まっているので、どの程度サイズアップが可能かは搭載寸法を確認して実施する必要があります。

具体的な車種別にどんなサイズアップがありえるのか解説します。

軽自動車のバッテリーサイズアップ

軽自動車は、小型のバッテリーが搭載されています。

例えば、JIS規格の「B19」や「B20」が純正で搭載されています。

後ろの数字の「19」や「20」はバッテリーの長さをcmで表した数字です。

Bというのは短側面の大きさを表しておりBの場合であれば同じ大きさになるため、B19とB20は1cm長さが違うだけでほとんど同じ大きさです。

B19からB20へのバッテリーのサイズアップはほぼ確実に実施できます。

サイズアップはできるものの、大きさがあまり変わらないのでサイズアップの効果を実感することは難しいかも知れません。

B20の次に大きいサイズとして、B24があります。

B20から4cmアップなので、車両のレイアウトによっては搭載可能な大きさです。

さらに次のサイズではD23がありますが、BからDにサイズアップすると短側面の大きさまで変わってしまうのでBからDへのサイズアップはよっぽど余裕がない限り困難です。

固定金具のサイズも合わない可能性があるので「B」→「D」のサイズアップはあまり現実的ではありません。

実際のサイズアップは現物(車両の搭載スペース)を見て判断しなければなりませんので、ご注意ください。

軽自動車用バッテリーの容量やサイズについては以下の記事で詳しく説明しているので参考にしてみてください。

SUV, ミニバンなどのバッテリーサイズアップ

比較的大きい乗用車になると、電装品の数も増えるため標準搭載のバッテリーも大きくなります。

例えばアイドリングストップ車であれば、Q-85やS-95というサイズが標準になります。

Q-85、S-95バッテリーはJISのサイズでは、それぞれD23、D26のサイズにあたります。

D23とD26は短側面のサイズはDで同じであり、長さの部分の23と26では3cmほど26の方が長いサイズです。

長さの差がそれほどないので、Q-85(D23)であればS-95(D26)にサイズアップできる可能性があります。

S-95(D26)が標準である場合には次のサイズであるT-115(D31)というバッテリーが候補になります。

この場合は5cm長くなるので、搭載場所にかなり余裕がないとサイズアップをするのは難しいでしょう。

実際のサイズアップは現物(車両の搭載スペース)を見て判断しなければなリませんので、ご注意ください。

形状を大きくしない性能アップ

ここまでは形状を大きくして性能アップを狙う方法を紹介しましたが、搭載場所に限りがある場合はサイズアップをせずに性能ランクという部分を大きくして性能をアップさせる方法があります。

性能ランクについては以下の記事で解説しているのでご参考ください。

バッテリーをサイズアップするメリット5つ

バッテリーをサイズアップするメリット5つを紹介します。

- 寒い時期にバッテリー上がりしにくくなる

- 放置できる期間が長くなる

- 充電受入性が良くなり燃費向上する

- 寿命が伸びて交換頻度を低減できる

- 電装品をたくさんつけても安心

①:寒い時期にバッテリー上がりしにくくなる

バッテリーの放電性能は寒い時期(低温)になると低下します。

バッテリーの性能低下はバッテリー上がりを引き起こす原因となり、バッテリー劣化や充電不足との合わせ技で冬場にバッテリー上がりが多くなります。

バッテリーを大きくすると、容量がアップし、放電性能もアップするので、冬場のバッテリー上がり防止に大きく貢献します。

バッテリー上がりをできるだけしたくないなら、バッテリーをサイズアップして、劣化が進行しすぎる前に定期的に交換することをオススメします。

きっとバッテリー上がりとは無縁になるでしょう。

②:放置できる期間が長くなる

車を所有していても週末にしか乗らない、1ヶ月、2ヶ月放置することはザラだ、という方もいるでしょう。

バッテリーは自己放電や車両の暗電流によって、徐々に蓄えている電気を失い、やがてバッテリー上がりを起こします。

バッテリーの容量アップをしていれば、電気量がいくらか減ってもエンジン始動が可能になるかも知れません。エンジン始動できるだけの電気が残っていればバッテリー上がりとはならないからです。

劇的に放置期間を伸ばすことはできませんが、サイズアップ・容量アップすることで放置できる期間は確実に延びるでしょう。

③:充電受入性が良くなり燃費向上する

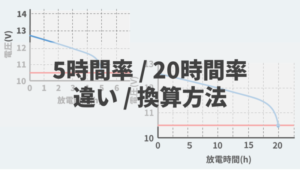

容量が大きいバッテリーと小さいバッテリーで、同じ充電率、他の設計仕様も同じ条件で充電受入性を比較したとしましょう。

その条件なら、容量が大きい方が充電受入性はよくなります。

充電受入性が良いと、それだけ充電の効率も良くなり、オルタネーターの負担が減るので発電の効率がよくなります。

オルタネーターの負担が減れば、エンジン側の負担も減り、燃費が良くなります。

効果は微々たるものですが、車の使用量が多い人にとっては燃費が良くなるのはありがたいことです。

燃費のためにもサイズアップを検討してみてはいかがでしょうか。

④:寿命が伸びて交換頻度を低減できる

容量が大きいバッテリーと小さいバッテリーで同じ電流条件で充放電をしたとき、容量が大きいバッテリーと小さいバッテリーでは放電深さが変わります。

鉛バッテリーは基本的に深い放電に弱いので、放電深さが深くなる容量が小さいバッテリーは劣化が早く、放電深さが浅くなる容量が大きいバッテリーは劣化が抑制されます。

仮に同じように劣化をしていったとしても、スタートの容量自体に差があるので、バッテリー上がりになるまでの期間はサイズアップしたほうが長くなります。

寿命が長くなれば交換頻度も少なくて済みます。

バッテリーの値段が上がるので確実におトクとはいえないかも知れないですが、安くて性能の良いバッテリーが選べれば、おサイフの面でもメリットがあるでしょう。

比較的安価で性能の良いバッテリーとして当サイトはカオスバッテリーをオススメしています。気になる方は以下の記事をご参考ください。

>>Panasonic カオスバッテリーをおすすめする3つの理由

⑤:電装品をたくさんつけても安心

年々自動車に装備される機器は増えています。

特にドライブレコーダーはもしもの事故やあおり運転の被害を受けたときの証拠になるため必須の機器です。

ドライブレコーダーは走行中はもちろん、駐車中も動作できるタイプがあります。

駐車中は発電が止まっているため、ドライブレコーダーを動作させる電力はバッテリーから持ち出されます。

これはバッテリーにとって厳しい状況であり、こういった機器が増えれば増えるほどさらに過酷になります。

このような使われ方では劣化が促進され、充電不足によるバッテリー上がりが頻発します。

バッテリーのサイズアップをしておけば、こういった状況が軽減されるので安心です。

ただし、サイズアップすれば完全に防げるわけではありません。

車を放置せず適度に充電することも併用しながらバッテリー寿命を伸ばし、バッテリー上がりを防ぐことが重要です。

バッテリーをサイズアップするデメリット2つ

バッテリーをサイズアップする場合、2つのデメリットもあります。

- バッテリーが高価になりコストアップ

- バッテリーの重量が増える

①:バッテリーが高価になりコストアップ

バッテリーサイズがアップすれば、バッテリー自体が大きくなり材料コストも増え、値段は高くなります。

バッテリーは小さいサイズのほうが需要が多い(日本は軽自動車が多い)ので、小さいバッテリーほど生産量が多く安くなりがちです。

サイズアップで得られるメリットに対してコストアップを許容できるかをよく考えてバッテリー選びをしましょう。

②:バッテリーの重量が増える

バッテリーの主材料は鉛です。鉛はその体積に対しての重量が大きいため、サイズアップによる重量アップも大きいです。

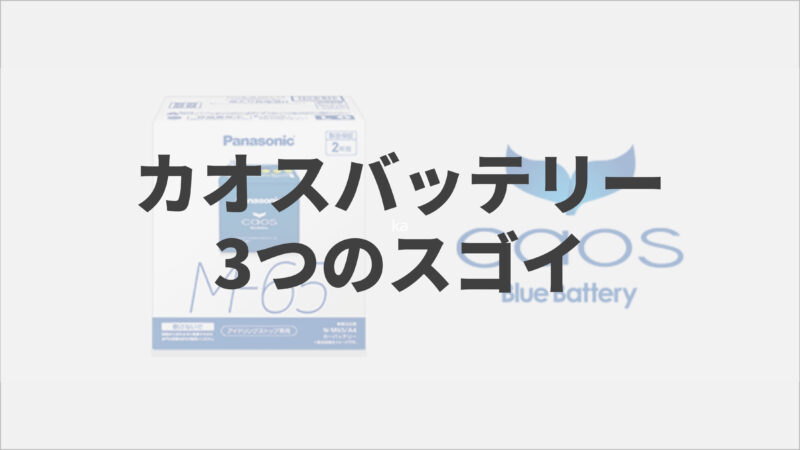

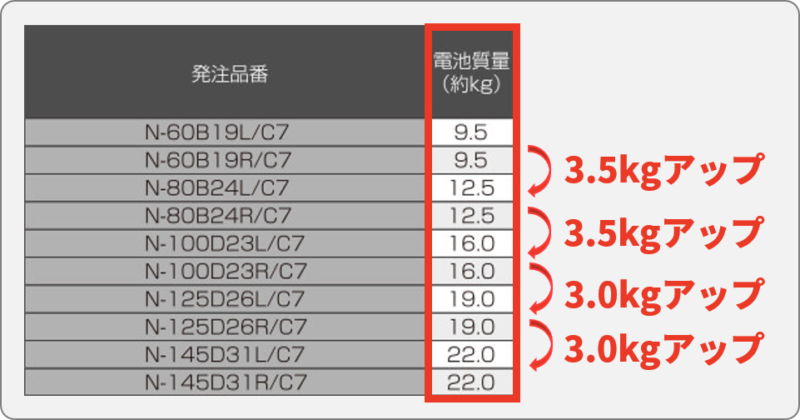

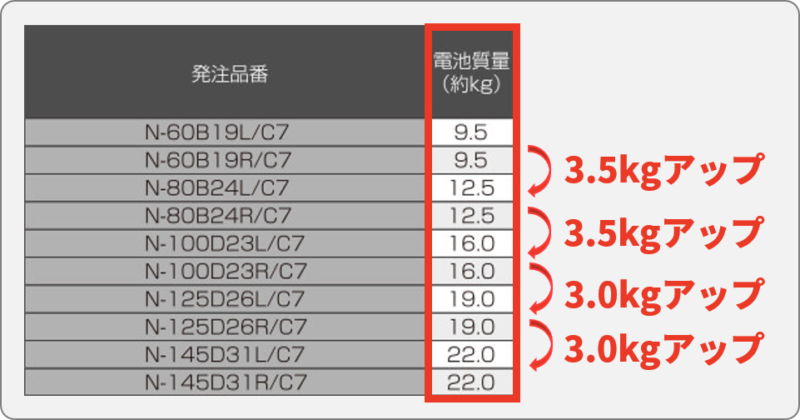

例えば、Panasonicの人気バッテリーカオスのスペックの重量の部分の抜粋が以下になります。

1サイズアップによって、3.0~3.5kgの重量増加になっていますね。

3.0~3.5kgはかなりの重量アップです。

燃費を少しでも良くしたい、レースでの速さを求めている、という方には許容できない重量アップかも知れません。

重量が増えてしまうデメリットも理解した上でバッテリーのサイズアップを検討しましょう。

サイズアップしたときのオルタネーターへの影響

サイズアップして容量が増えると、オルタネータへの負担がうんぬんという意見をネットでは見かけますが、サイズアップすることで負担が多くかかるということはないです。

オルタネータの出力は車両ごとに決まっていますので、サイズアップしてしまうとバッテリーが空の状態から満充電にするまでにサイズアップ前よりも時間がかかります。

これを負担がかかっていると考える人がいるかも知れませんが、容量が大きければ同じ出力で満充電するまでにかかる時間が変わるのは当然のことです。

サイズアップによるオルタネータへの影響は特にないので、考慮に入れる必要はありません。

サイズアップしたときの燃費への影響

メリットとデメリットで説明しましたが、「充電受入性による燃費向上」と、「重量アップによる燃費悪化」の両方が考えられます。

どちらの方が影響するかを検証するのは他の要因も合わさってきますので、かなり難しいと思います。

燃費以外のメリットも考慮すれば、サイズアップはかなり魅力的ですので、燃費だけを気にせず総合的なメリットを考慮してサイズアップを検討してみましょう。

バッテリーサイズアップ・容量アップのまとめ

バッテリーのサイズアップ・容量アップについて解説しました。

バッテリーのサイズアップによってえられるメリットとデメリットをよく理解できたでしょうか。

サイズアップするときはバッテリーのサイズと実際の搭載場所をよく確認して、自分の車両がサイズアップできるかどうかをよく検討してから行動しましょう。

サイズアップのバッテリーを買ったけど取り付けられなかったなんてことがないようにしてください。

適切にバッテリーのサイズアップができるとよいですね。

サイズアップ交換を検討中であればパナソニックのカオスバッテリーをオススメします。

以下のリンクからカオスバッテリーをチェックしてみてください。