バッテリー上がりの応急処置ってなにをすればいいんだろう?

自分でもできるのかなぁ?

バッテリー上がりを対処できるようになりたいなぁ。

バッテリー上がりしてしまったときに焦らずに応急処置がしたいですよね。

この記事では「バッテリーが上がってしまった!どうしよう!」という状況で参考になる応急処置・対処法をご紹介します。

実際にバッテリー上がりしたときに焦らず対処ができるようにしていきましょう。

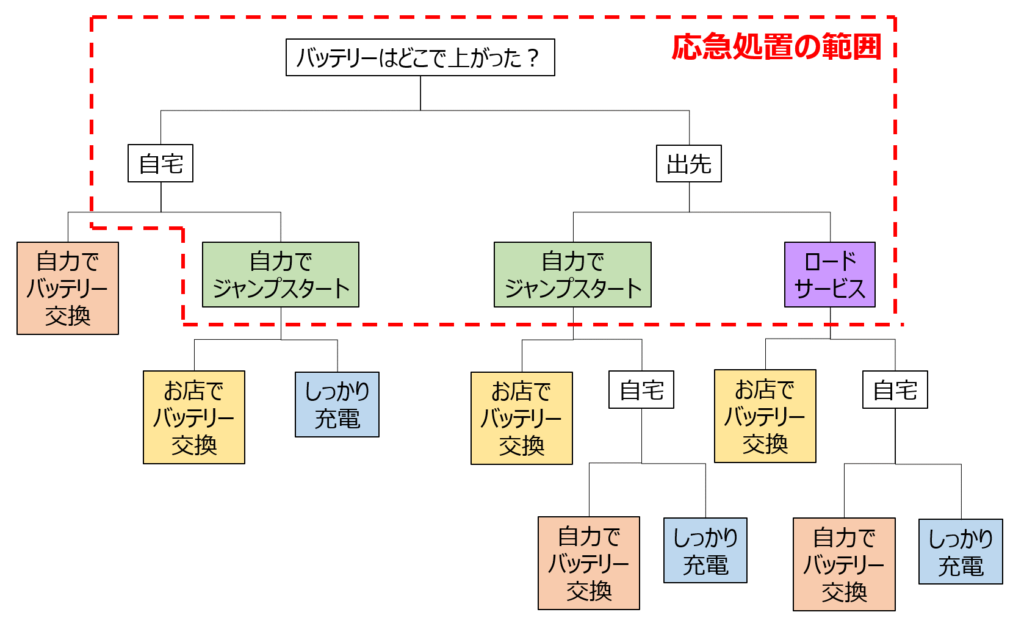

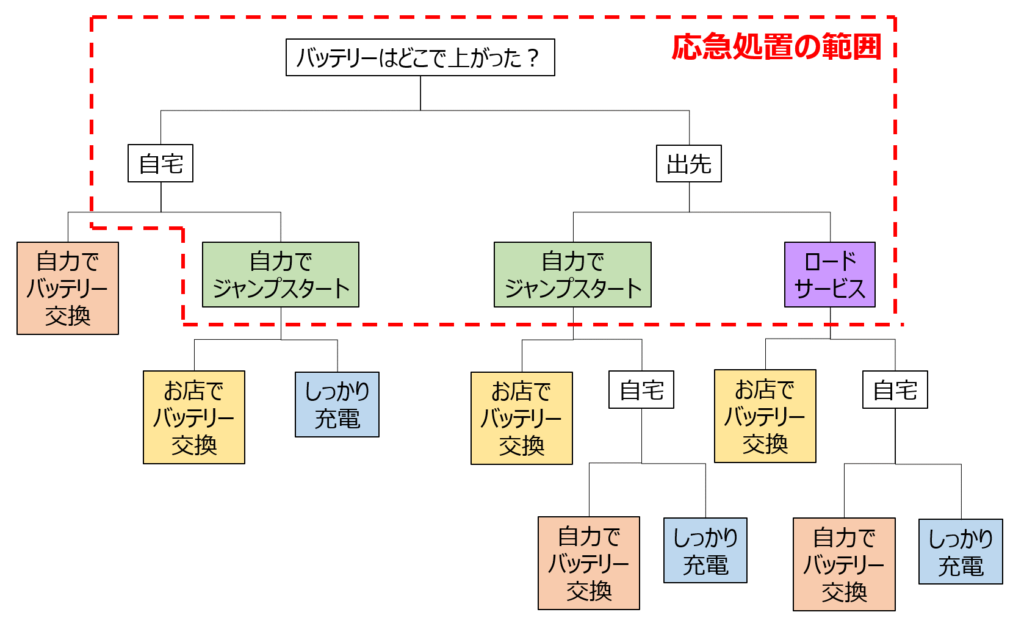

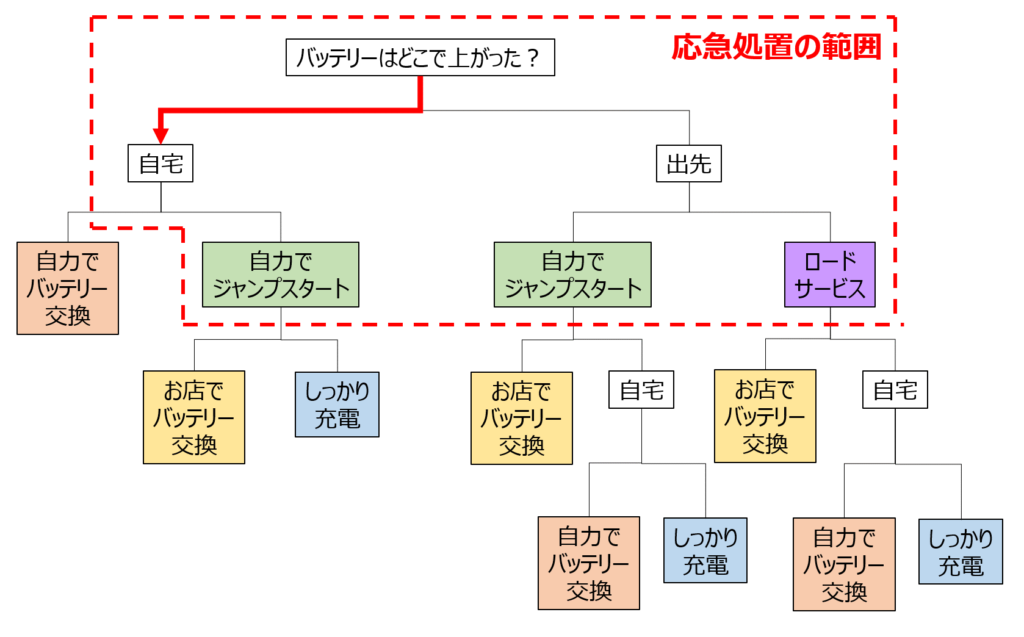

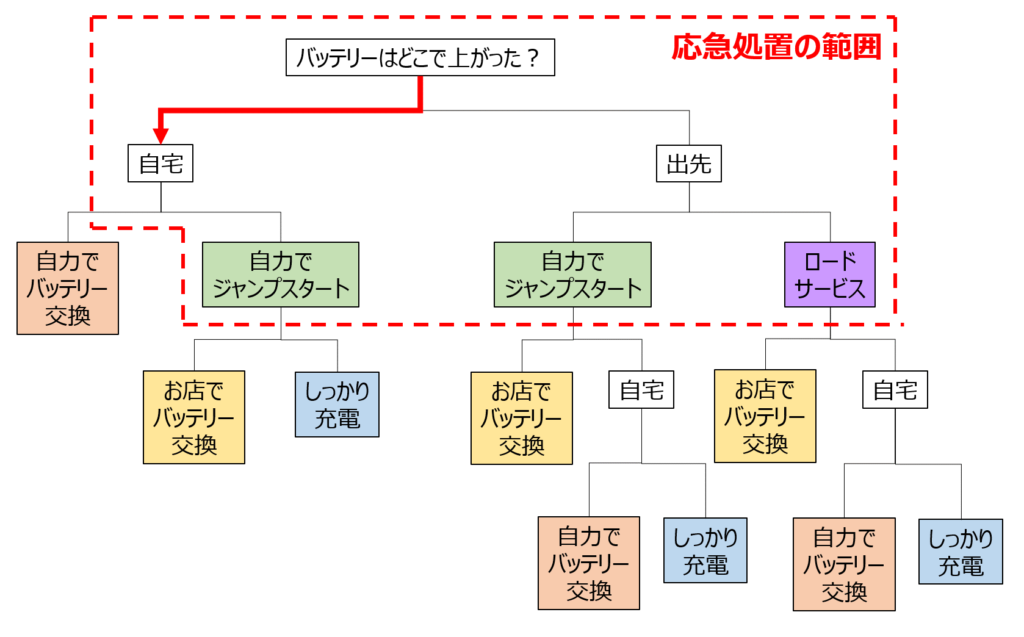

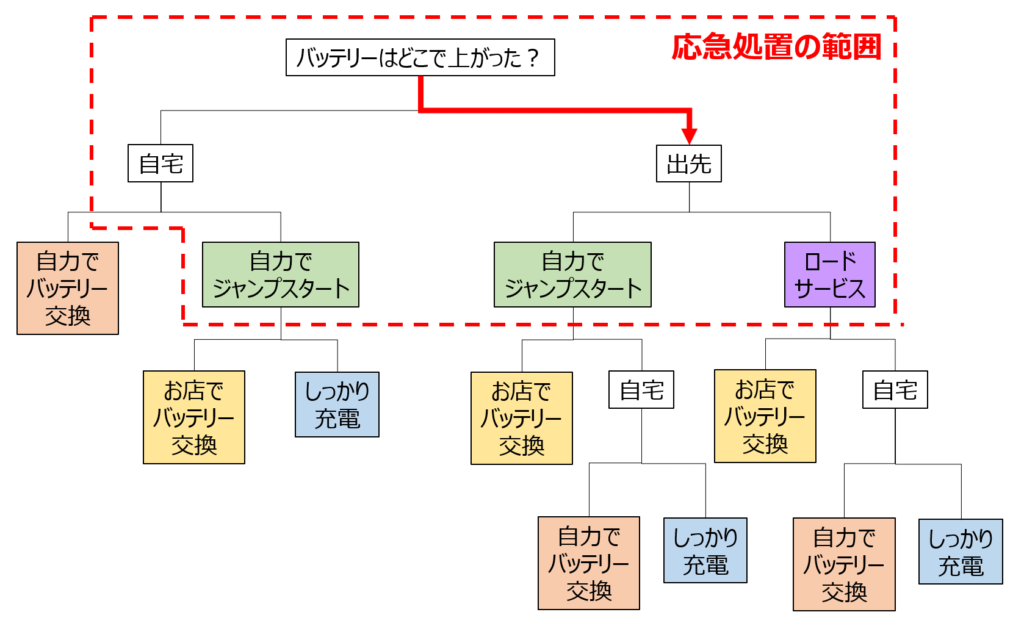

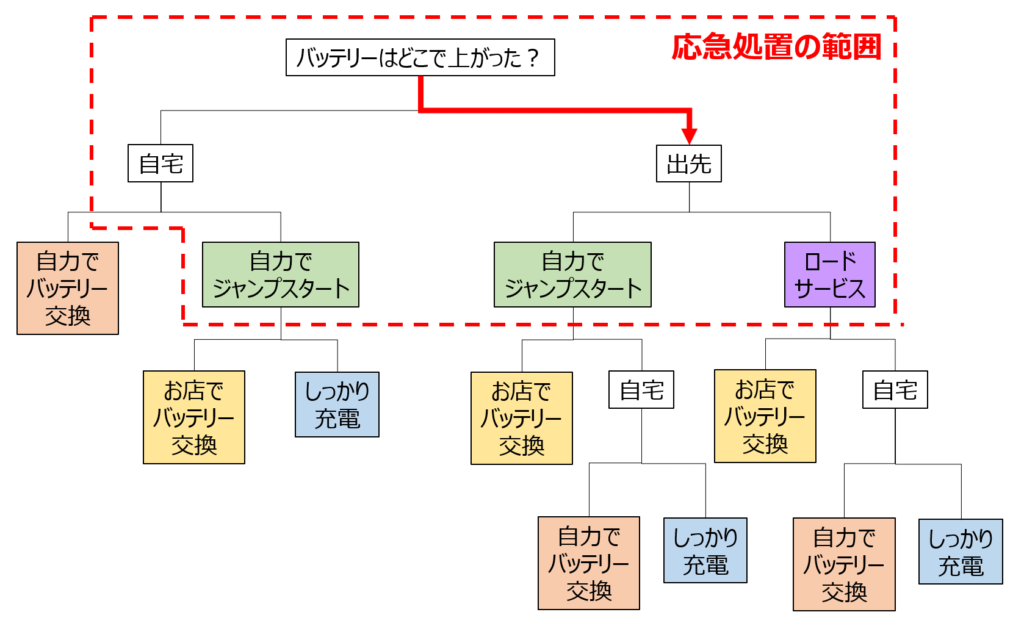

バッテリー上がり時の対処マップ(応急処置の範囲)

バッテリー上がり時の対処マップを考案しました。

バッテリー上がり時の対処の流れが見える化できます。

今回の記事ではこのマップ中の赤点線で囲った応急処置の範囲についてご説明します。

自宅でバッテリー上がりの応急処置

まずバッテリー上がりが「どこ」で起こったのかを確認します。

自宅で出発する際にエンジンがかからなくてバッテリー上がりした場合は左側にいってください。

この場合の応急処置は「自力でジャンプスタート」が応急処置になります。

自力でジャンプスタートについては後述していきます。

出先でバッテリー上がりの応急処置

次に外出時に出先でバッテリー上がりが起こった場合は右側の方を見ていきます。

こちら側はその先に、「自力でジャンプスタート」と「ロードサービス」が記載されています。

この2つについての詳細は後述します。

バッテリー上がりの応急処置は2つ

バッテリー上がりが自宅で起きても、出先で起きても応急処置の対処法は以下の2つです。

- 「自力でジャンプスタート」

- 「ロードサービス」

保険に付帯している条件によっては自宅でもロードサービスを呼ぶことができるので、自宅でも出先でも対処法はほぼ同じになります。

特にJAF会員の方は自宅に無料でJAFのロードサービスを呼ぶことができます。

以下の記事で詳しく説明していますのでご参考ください。

>> バッテリー上がりしたときJAFは自宅にも来てくれるか?

バッテリー上がり応急処置の2択とは?

すでに説明しましたが応急処置は以下の2択です。

- 「ロードサービスを呼ぶ」

- 「自力でジャンプスタート」

バッテリー上がり応急処置1:ロードサービスを呼ぶ

現在ほとんどの自動車保険においてロードサービスが付帯されています。

無料付帯という保険会社も多いので現在加入している保険会社のサービス内容をしっかり把握しておいて、いざというときに備えておくことが重要です。

大手損保会社の場合

例として損保会社の大手である損保ジャパンの「THE クルマの保険」のロードアシスタンスがどうなっているか調べました。(2021年5月の情報)

ロードアシスタンスは損保ジャパンの「THE クルマの保険」のすべての契約が対象になっていますので、追加料金は特に無いようです。

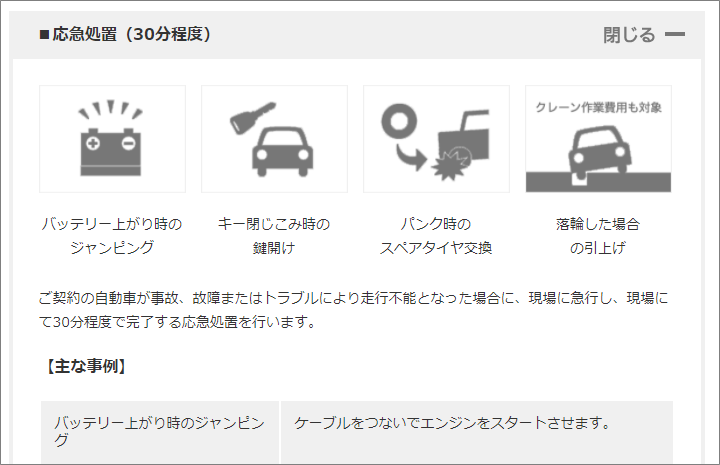

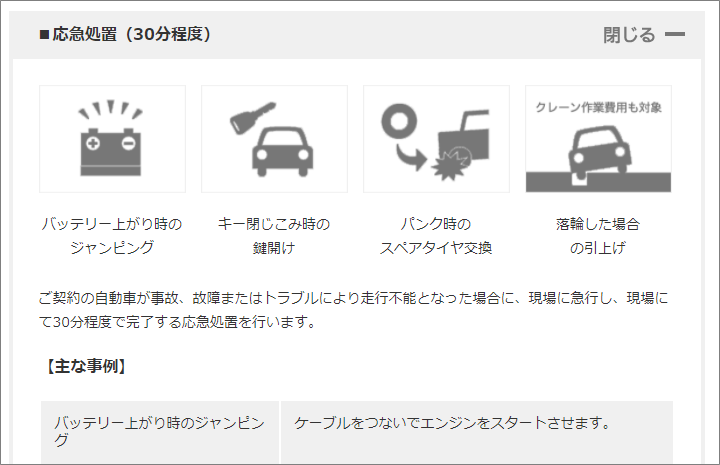

ロードアシスタンスを使った場合にも「原則キャッシュレスで30分程度の応急処置が利用できる」となっています。

応急処置の内容としてバッテリー上がり時のジャンピングが含まれています。

ロードサービスを呼ぶ場合でも応急処置はジャンプスタートをさせることになります。

つまりバッテリー上がりの応急処置は

- バッテリー上がりをしたときの応急処置は自力でジャンプスタートするか

- ロードサービスでジャンプスタートをやってもらうか

になります。

ダイレクト型の自動車保険の場合

続いてダイレクト型の自動車保険でシェアの大きいソニー損保の場合はどうなっているのかを確認しました。(2021年5月の情報)

ロードサービスは無料で24時間年中無休のサポート体制をうたっています。

もちろんバッテリー上がりに対する応急処置も対象になっています。

ソニー損保のロードサービスの実体験

わたしはソニー損保の自動車保険に加入していますが、妻が縁石でパンクしてしまった際にロードサービスを使用しました。

そのときは、レッカーで近くのタイヤ交換が可能なガソリンスタンドに運んでもらい、自身はタクシーでガソリンスタンドに移動しました。

その時のタクシー代は立替する必要がありますが、後日領収書をスマホで写真を撮って送ることで、タクシー代は振込まれました。

ロードサービス自体はしっかり無料で利用できました。

当然タイヤ交換費用はかかってしまいます。

バッテリー上がりで応急処置後にバッテリー交換する場合も交換費用は自分で負担します。

バッテリー上がり応急処置2:自力でジャンプスタート

自宅でバッテリー上がりしたとき次の3つを確認ください。

- 家族の車をジャンピングの救援車にできるか

- 友人、知り合いの車に救援を頼めるか

- ジャンピングスターターを持っているか

確認ポイントのどれかを満たせば自力でジャンプスタートすることができます。

ロードサービスだと救援が来るまでどのくらいの時間がかかるかわかりません。

急いでいる場合は自力でジャンプスタートして応急処置することも選択肢になります。

自力でジャンプスタートのやり方

ジャンプスタートは上の画像のようなブースターケーブルを使用します。

ジャンプスタートを始める前に次の注意事項を守りましょう。

- 事故につながる恐れがあるためケーブル接続の正しい手順を守りましょう

- バッテリーの電解液が不足している場合はジャンピングを実施しないでください(参考:電解液とは?)

- ブースターケーブル接続時にプラス端子とマイナス端子、プラス端子と車体をショートさせないでください

- プリウスなどのハイブリッド車は救援を受けられますが、救援することはできません

バッテリーはプラスとマイナスを直接接続するとショート(短絡)して、火花が発生します。

バッテリー内部に残っている水素と火花が反応して最悪爆発することもあります。

ショートには十分注意して作業を行ってください。

とはいっても注意事項を守って手順通りに行えば問題ありません。

簡単にジャンプスタートすることができます。

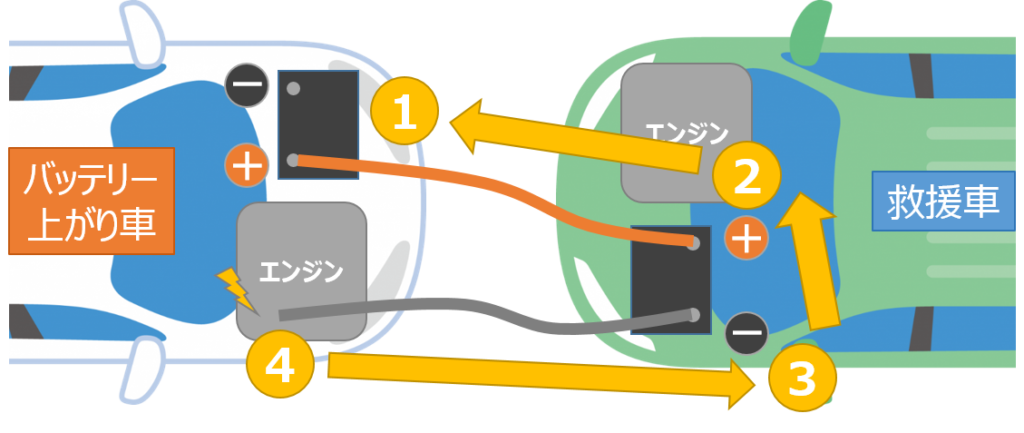

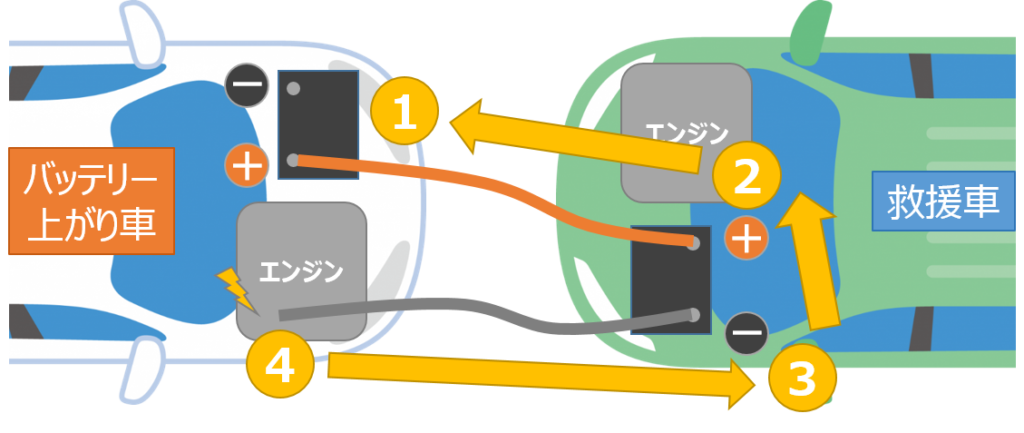

ブースターケーブル接続手順

救援車のエンジンは止めてライトなどの電気負荷を切った状態にしておきます。

続いて以下の順番でブースターケーブルを接続していきます。

① バッテリー上がり車のプラス端子に接続する。

② 救援車のプラス端子に接続する。

③ 救援車のマイナス端子に接続する。

④ バッテリー上がり車のエンジンブロック(ボディーアース)に接続する。

接続が完了したら、まず救援車のエンジンを始動させます。

救援車のエンジンの回転数を少し上げた状態(必須ではない)で、バッテリー上がり車のエンジンを始動します。

エンジンがかかればジャンプスタート成功です。

その後、ブースターケーブルを取り外します。取り付けたときと逆の順序で取り外してください。

④→③→②→①の順番です。

ブースターケーブルの接続手順とジャンプスタートの方法ご参考になりましたでしょうか。

なかなか実施する機会がないので覚えられないかもしれないですが、もしものときには当サイトにアクセスして、もう一度確認していただけたら幸いです。

バッテリー上がりの応急処置まとめ

バッテリー上がりをしてしまったときは焦らず、落ち着いて応急処置を実施することが大切です。

バッテリー上がりの応急処置のポイントをまとめます。

- 加入している自動車保険にロードサービスが付帯していれば、ロードサービスで対処する。

- ロードサービスを待ってる暇なんてないなら、ブースターケーブルを使って自力でジャンプスタートする。

いざというときに自力でブースターケーブルを使ってバッテリー上がりの対処ができたらかっこいいですよね。

いざというときのためにも応急処置を覚えておきましょう。

バッテリー上がり応急処置後の対処については以下の記事で解説していますのでご参考ください。

>>バッテリー上がり復活でひと安心してはいけない!?…その後の対処は?

バッテリー上がりの一風変わった対処法として「しばらく待つ」についての見解をまとめています。

ご興味があればご一読ください。

>>しばらく待つとバッテリー上がりが回復する場合もある、その理由を解説!