バッテリーって何年で寿命になるんだろう?

バッテリーっていつ交換するのがいいんだろう?

バッテリーの寿命をできるだけ延ばしたいなあ

このような悩みを解決します。

この記事では以下について解説します。

- 「バッテリーの寿命が何年なのか?」

- 「バッテリーの交換はいつするのがよいのか」

- 「できるだけバッテリーの寿命を延ばすためにどんな方法があるのか」

この記事を読んでいただければ、バッテリー寿命に対する疑問を解消することができます。

バッテリーの寿命は何年か?

バッテリーの寿命は3年ほどと言われますが、本当に3年なのでしょうか。

「3年で寿命だから交換だよ~」は大昔から言われている"おまじない"のようなもので、実態にあってはいません。

車の使い方やバッテリーの性能、品質によって寿命は大きく変化するため「ズバリ寿命は何年!」と結論を出すことは困難です。

「なんだよ結局わからないのかよ!」となってしまうので、なんとか結論を出しました。

「経験」「ネットの口コミ」「バッテリー設計や耐久性」などを考慮して、次の3つのパターンにわかれるというのが結論です。

- 普通は4~5年

- 使い方が悪いと2~3年

- 10年以上無交換の猛者もいる!?

①普通の寿命は4~5年

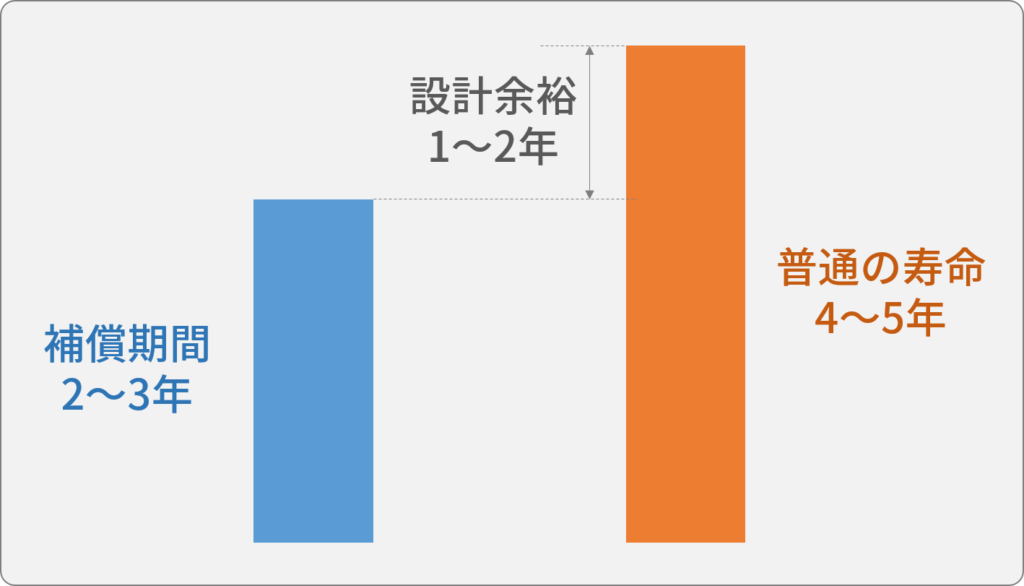

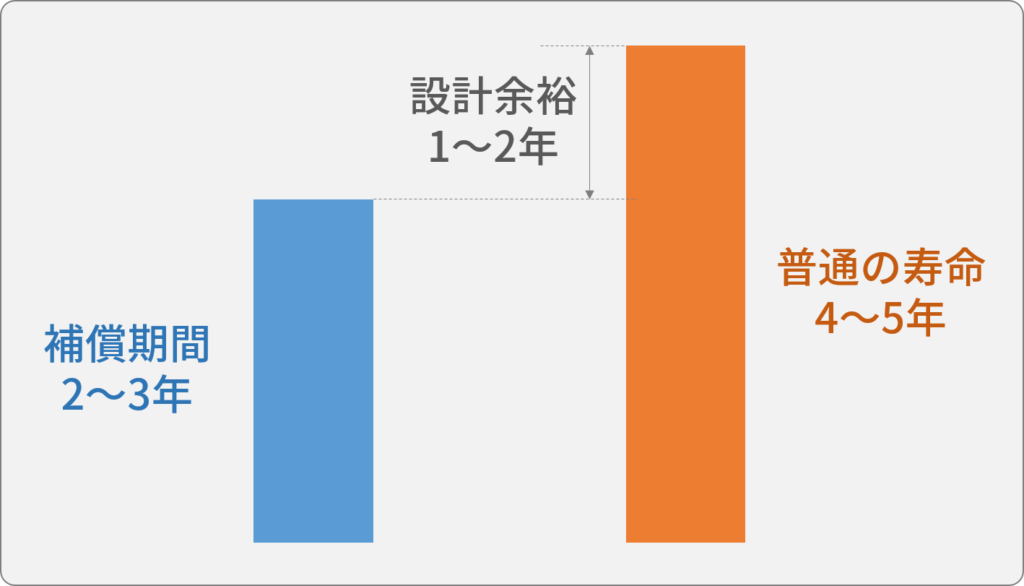

よく言われる3年寿命はバッテリーメーカーの補償年数からきています。

スタンダードクラスのバッテリーなら補償期間は2年、ハイクラスのバッテリーなら3年が目安です。

つまり「バッテリーは最低2~3年は相当変な使い方をしない限り寿命になりませんよ」とメーカーがお墨付きを出しているようなものです。

2~3年に対してさらに1~2年をプラスした4~5年が妥当な寿命年数のラインだと言えます。

なぜなら2~3年という補償期間に対してギリギリ2~3年もつかどうかのバッテリーでは無償交換が大量発生してバッテリーメーカーの損害が大きくなってしまうからです。

無償交換が大量発生という事態は避けなければなりませんので、プラス1~2年の余裕をもって寿命になる設計をしています。また、寿命になるレベルを確認するための寿命試験も実施されています。

図にすると以下のような関係です。

もちろん例外もあるので、コレが絶対ではないですが、よほど厳しい使い方をしないかぎりは4, 5年が寿命の妥当ラインでしょう。

②使い方が悪いと2~3年

使い方が悪いとメーカーが保証する期間ギリギリかそれ未満の寿命となってしまう場合があります。

その場合は大体2~3年が寿命の目安となります。

以下のような使い方がバッテリーの寿命を短くする原因となります。

- 使用頻度が低く短距離走行しかしない

- 電気を多く使うオプションやアクセサリを使用している

- エンジンをかけずにナビやオーディオを使用する

- アイドリングストップ回数が異常に多い

上記について順番に説明します

使用頻度が低く短距離走行しかしない

いわゆるチョイノリと呼ばれる乗り方で「サンデードライバー×近所に買い物」のパターンです。

「この乗り方がどうしていけないの?」と疑問を持たれる方も多いと思います。

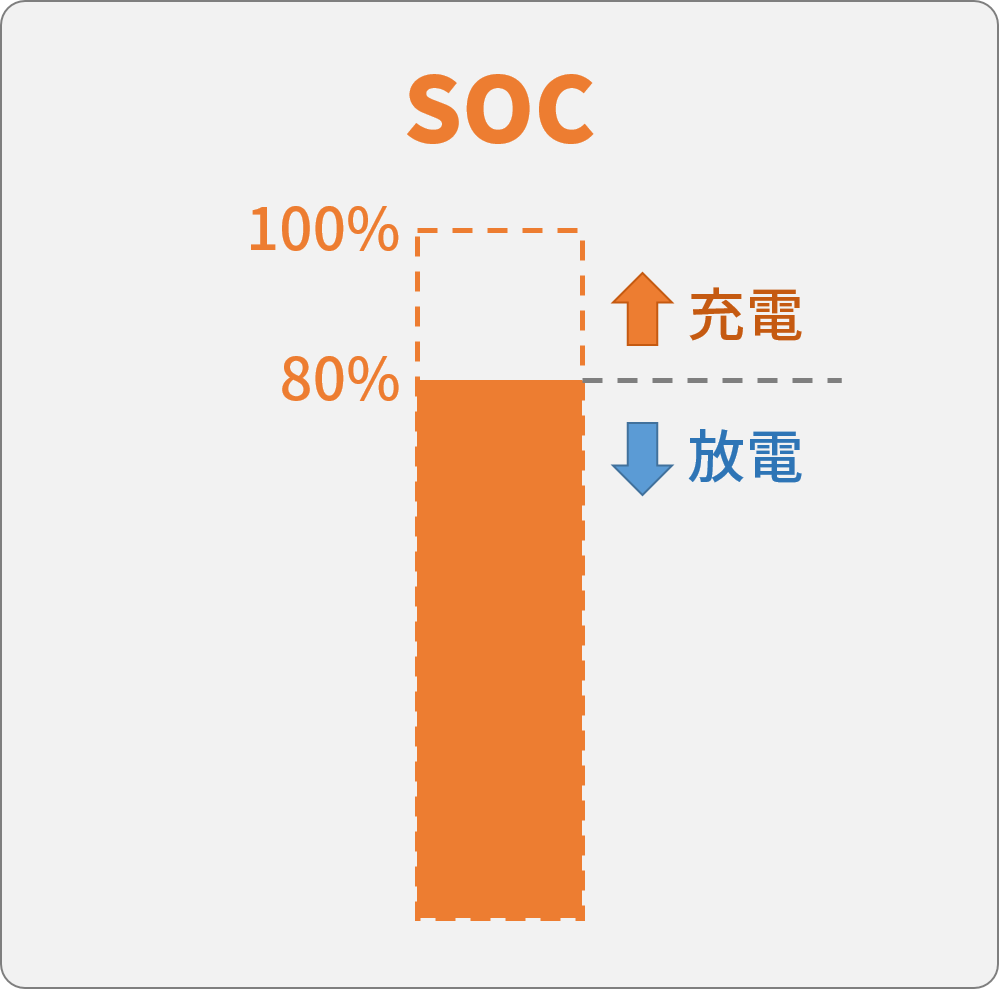

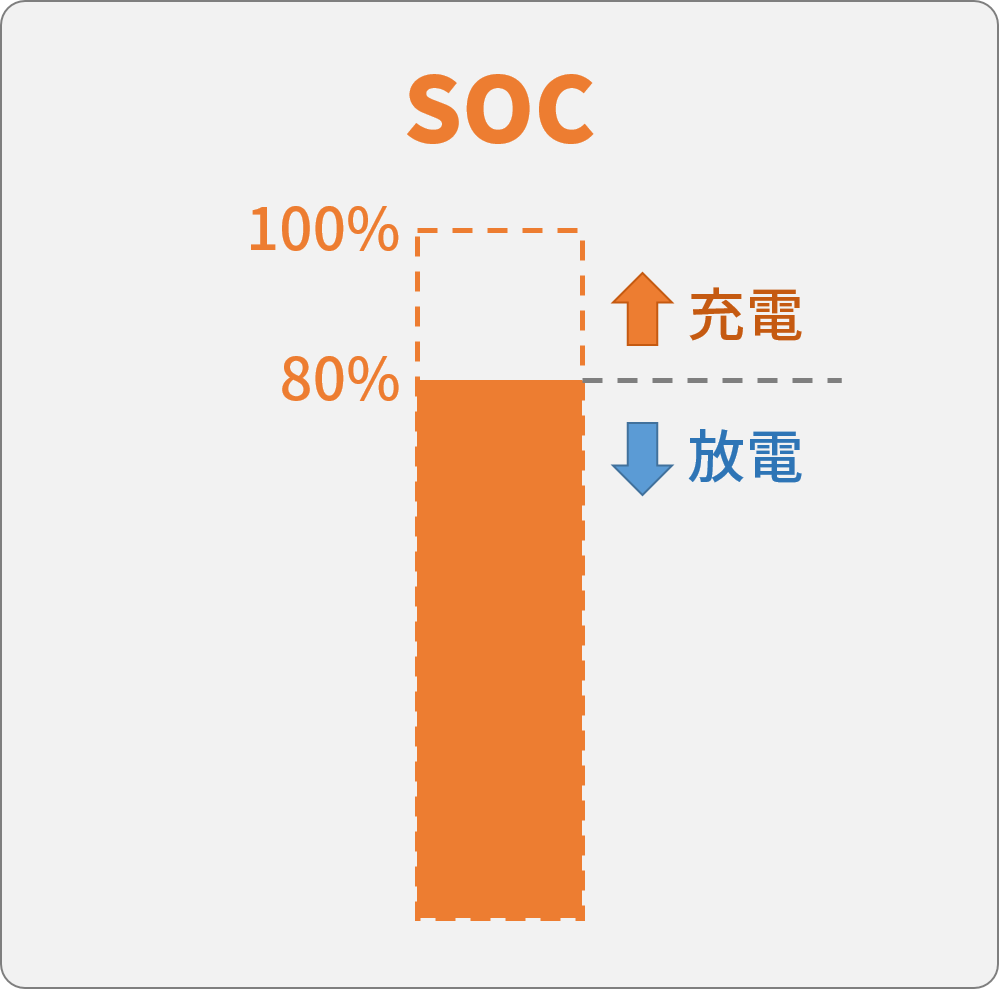

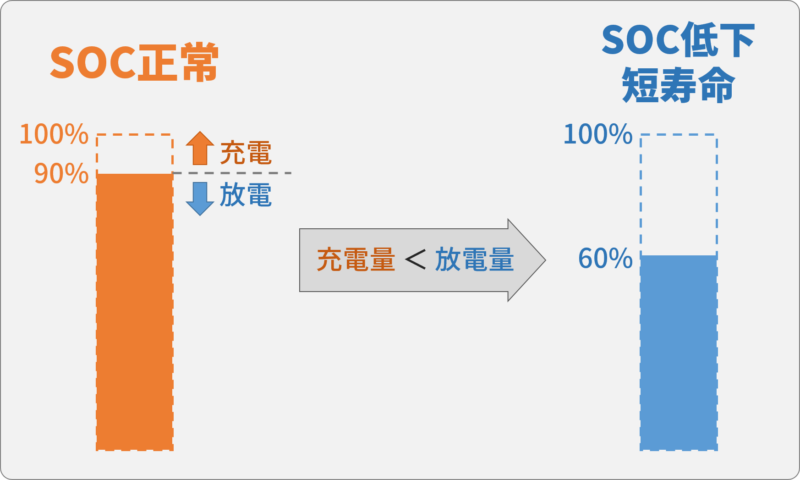

バッテリーは充電と放電の総量で蓄えられる電気量が決まります。これを充電率(SOC:State of Charge)と呼びます。

スマホのバッテリー残量が〇%というのはなじみがあると思います。まさにそれがSOCです。

以下にイメージを示した通り、充電すればSOCは増え、放電すれば減ります。

バッテリーは放置していると「自己放電」と「車両の暗電流」による放電で、徐々にSOCが低下していきます。(参考:暗電流とは?)

低下したSOCを取り返すには走行してオルタネーターで発電して充電するしかありません。

ですが、走行前にエンジン始動で大量の電力をバッテリーから持ち出します。

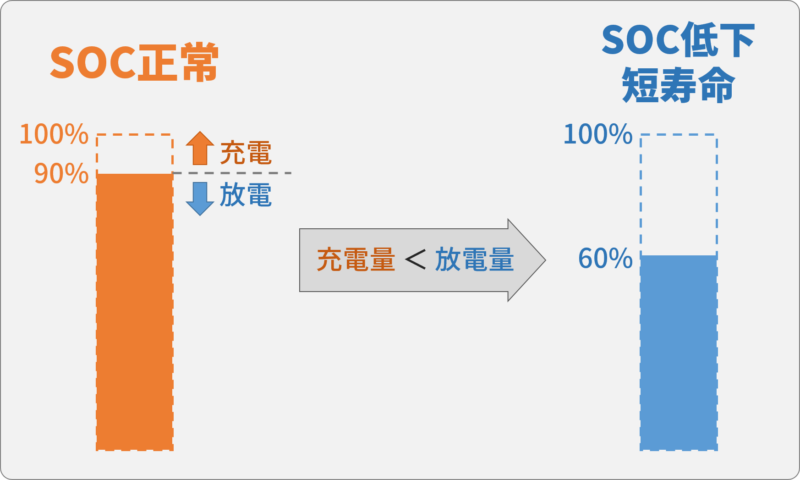

使用頻度が低いチョイノリは

- 「使用頻度低い⇒暗電流での放電時間が長い」

- 「チョイノリ⇒始動時に放電するのに、走行時間が短くて充電がほとんどできない」

この繰り返しになるため「充電量<放電量」となり、SOCはどんどん低下し、バッテリー上がりする可能性もあります。

チョイノリの低SOC状態を長引かせるとバッテリーはダメージを蓄積して早期に寿命をむかえてしまいます。

電気を多く使うオプションやアクセサリを使用している

エアコンやスマホの充電、ナビやオーディオをはじめとした電気機器をたくさん積んで使っていることでバッテリーの消耗を早めている可能性があります。

他にもドライブレコーダーやイモビライザーなど駐車中にも電力を使用する機器は特に注意が必要です。

参考記事

エンジンをかけずにナビやオーディオを使用する

電気機器がたくさんでも走行中の充電量が機器の電力を上回っていれば、充放電の収支はプラスとなり問題ありません。

一番問題になるのは充電せずに、放電だけしてしまうケースです。

つまり、エンジンをかけずに「POWERスイッチがACC(アクセサリー)の状態」で、ナビやカーオーディオを使用するときです。ACC状態のとき、数A(アンペア)の放電が発生します。

短時間であったり、そのあと回復できる充電があれば大きなダメージとはなりませんが、放電状態が長期間続いていくとバッテリーは消耗してしまいます。

アイドリングストップ回数が異常に多い

アイドリングストップのときエンジンが止まるため、バッテリーへの充電も止まります。

アイドリングストップ状態のとき、車内の機器へ電力を供給するため、バッテリーの放電電流は車にもよりますが10A以上とかなり大きくなります。

さらに再始動のためにスターターモーターを回す電力は数100Aの大電流となるため、バッテリーの放電量は増大。

そのあと充電率を回復する充電があればいいですが、信号の多い市街地や渋滞した道を走行している場合には放電過多になってしまいます。

このような使い方が慢性的だと、バッテリーの消耗は激しく、寿命は短くなってしまうと考えられます。

参考記事

③10年以上無交換の猛者もいる!?

ここまで短期間で寿命になるケースを説明しましたが、寿命になかなかならず10年使うようなケースもあるとネット上では見かけます。

実際にはかなりのレアケースなので、「そんなことも世の中にはあるんだなあ」程度にとどめておく情報だと思います。

バッテリーの実力が向上しているのも事実で、私の実体験でも長期間使用できたケースがありました。

妻が乗っていた軽自動車のミライース(アイドリングストップ機能あり)で長期間使用できました。

この車両にはM-42バッテリーが搭載されていました。

新車からバッテリー交換はされておらず、最終的に8年目の冬前までバッテリー交換無しで乗ることができました。

走行距離は年10,000km程度とそこそこ乗っており、通勤でほぼ毎日使用する車でした。液面レベルが下がっていたため途中一度だけ補水をしています。

10年にはおよびませんでしたが、8年という平均よりも長寿命になるケースも世の中には存在しています。

現在私が乗っている車のS-95バッテリーは6年目(2021年執筆時)に突入しており、どのくらいの寿命になるか調査もかねて使用を継続しています。

番外:AGMバッテリーの寿命は

AGMバッテリーは液式のバッテリーよりも耐久性が高いため長寿命になると考えられます。

耐久性が高い理由は、構造上のメリットがあるためで極板同士がぎっしりと詰まってお互いに支えあう形で活物質の脱落が防げるためです。

使用環境によりますが、液式よりも少しだけ寿命は長くなりそうと考えてもらえればよいかと思います。

以上、「バッテリーの寿命が何年になるか」について説明しました。

続いては「バッテリーはいつ交換するのがベストなのか」について、バッテリートラブルへの考え方にあわせた方法を説明します。

バッテリーはいつ交換するのがベストか?

バッテリートラブル対処への考え方によって「いつ交換するのがいいか」が変わります。

以下の2つの考え方に合わせたバッテリーのベストな交換タイミングについて提案します。

- 「バッテリートラブルにあうなんてゴメンだよ!」

- 「バッテリートラブル上等!自分で対処できるぜ!」

バッテリートラブルにあいたくない場合

バッテリーは必ずいつかは寿命になり交換が必要になる消耗部品です。

バッテリートラブルにあいたくない場合は寿命の先回りをして交換する必要があります。

バッテリーの先回り定期交換が必要

寿命を先回りした定期交換として次の2つの方法を提案します。

- 4年目の冬に入る前に交換

- 寿命の前兆を感じたら交換

できれば1つ目を徹底するのをオススメしますが、勘の鋭い方なら2つ目もアリかもしれません。詳しく説明します。

提案①:4年目の冬に入る前に交換する

普通の使用であれば4~5年が寿命の目安となりますので、先回りするなら4年目での交換です。

さらに言えばバッテリー上がりが増加する冬に入る前に予防交換するのがベストです。

なぜ冬かというと、バッテリーは温度によって放電性能が変化する特性があるためです。

気温が高いと始動できていたバッテリーでも、冬が近づき気温が下がると放電能力が低下してバッテリー上がりを起こします。

バッテリートラブルが起こる前に先回りしてトラブルを未然に防ぎたいのであれば、4年目の冬に入る前の交換をオススメします。

バッテリー交換を検討するならPanasonicのカオスバッテリーがオススメです。以下の記事で詳細を説明しているので参考にしてみてください。

提案②:寿命の前兆を感じたら交換する

エンジン車限定ですが、一番わかりやすい前兆は始動時のモーター音です。

キュルキュル回る音がいつもより長くなってきたなと思ったら黄色信号です。

寿命になるのは時間の問題で、このまま冬場に突入したらバッテリー上がりになる確率大です。前兆を感じた時点で交換しておくことをオススメします。

この方法はハイブリッド車では使えませんし、最近のバッテリーは突然死での寿命をむかえるとも言われているので、確実性の低い方法であることは認識しておきましょう。

前兆をすでに感じているという方は交換を検討してみるのもいいかもしれません。以下のPanasonic caosが人気があっておすすめです。以下のリンクからチェックしてみてください。

バッテリートラブルにあってもいい場合

バッテリートラブルにあってもいいなら、予防交換なんて必要なく「バッテリーが寿命になってから交換」すればいいです。

もちろんトラブルにあいたいという人はいないとは思うのですが、「バッテリー上がりにあうぐらい慣れているし対処法もよく知っているから問題ないよ」という方もいると思います。

なにより、バッテリーを限界まで使用するほうが車の使用期間あたりのバッテリー費用は最小限に済みますからね。

「バッテリーが寿命になってから交換」という選択は、バッテリー上がりトラブルにあうというデメリットはあるもののコスト面でのメリットもあるわけです。

「バッテリー上がりにあったときにすぐ対処できる自衛策」として以下3つご紹介します。

- 自衛策①:ジャンプスターターを常備する

- 自衛策②:ブースターケーブルを常備+救援車が呼べる

- 自衛策③:JAFなどのロードサービスに加入

自衛策①:ジャンプスターターを常備する

リチウムイオンバッテリーの発展によってLiイオン電池内臓の小型のジャンプスターターが販売されるようになってきました。

このジャンプスターターなかなかの実力があり、バッテリー上がりから復活したという口コミも多数あります。

スマホのモバイルバッテリーと兼用することができる製品もあるため1台車に常備しておくといざというときにいろんな用途で役立ちます。

以下の記事で実際にジャンプスターターを使ってみた際のレビューをしているので、興味のある方は参考にしてみてください。

自衛策②:ブースターケーブルを常備+救援車が呼べる

定番の方法である「ブースターケーブルを救援車につなげてジャンプスタート」する方法です。

「ジャンプスタートを正しく実施する知識」と「救援車を提供してくれる方の協力」が必要です。

ジャンプスタートをはじめとしたバッテリー上がりの対処法は以下の記事を参考にしてみてください。

ブースターケーブルを常備しておこうと思った方は、以下のリンクからチェックしてみてください。

自衛策③:JAFなどのロードサービスに加入

車のトラブルはロードサービスに頼ってしまうのもアリです。

バッテリー上がりに限らず様々なトラブルに対応してくれるので加入していると安心です。

自動車保険の付帯サービスでロードサービスが使えたりもしますが、回数制限などもあったりで若干使いにくい部分もあります。

そこで原点回帰で「JAFに加入しておく」のはどうでしょうか。

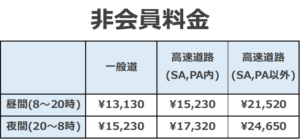

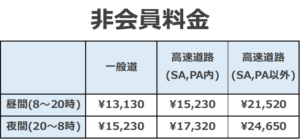

JAFの場合、非会員でも呼ぶことはできますが、非会員が呼ぶと以下の料金になっています。(2020年11月調べ)

非会員の場合バッテリー上がり救援の料金は13,000~25,000円ぐらいかかり、かなりの出費になります。

会員であれば何回ロードサービスを呼んでも年会費以外にはかかりません。

JAF入会についての詳細は以下のリンクからチェックしてみてください。

バッテリー交換にもJAFを使う裏技があります。詳しくは以下の記事をチェックしてみてください。

バッテリーの寿命をできるだけのばす方法は?

ここまで「バッテリーの寿命が何年なのか」「いつ交換するべきか」について説明しました。

交換するタイミングがわかってきたらそれを少しでものばして、バッテリー交換費用をおさえたくなりますよね。

続いては「バッテリーの寿命をのばす方法」について以下の4つをご紹介します。

- 高頻度で長めに走行する

- アイドリングストップを切る

- バッテリー液が減っているなら補水

- 充電器で定期充電

①:高頻度で長めに走行する

車は毎日、適度に使いましょうというのが1つ目の方法です。

バッテリーは車を使用していないときでも、自己放電と暗電流による放電があり、充電率は低下します。

その分を取り戻すぐらいの「充電」=「走行」をしてほぼ毎日してあげれば、寿命が伸びます。

長めに走行の目安は30分くらい。駐車中に放電した分を充電できるくらいの時間は走行しましょう。

逆に走行時間が長すぎる(例えばタクシーのような使い方)と、充電過多や充放電量過多のため寿命は短くなるため、適度な使用がポイントになります。

②:アイドリングストップをOFFにする

バッテリーの寿命に対してだけ言えば、アイドリングストップは毒にしかなりません。

このアイドリングストップに対しての耐久性を強化したのが「アイドリングストップ車専用バッテリー」なわけですが、アイドリングストップがなければもっと長寿命になることは明白です。

アイドリングストップをOFFにしてバッテリーをいたわれば長寿命になります。

毎回OFFスイッチを押すのが面倒であれば「アイドリングストップキャンセラー」という製品もありますので検討してみてはいかがでしょうか。

③:バッテリー液が減っているなら補水する

極板が露出するほどバッテリー液が減ると一気に寿命に近づきます。

極板が露出しないようにLOWERレベルからUPPERレベルの間になるように液量を管理しておく必要があります。

液はいっぱい入れればいいわけではないため、UPPERレベルまでの補水にしましょう。

補水を検討する場合は以下のような精製水がオススメです。以下のリンクからチェックしてみてください。

④:充電器で定期的に充電する

充電制御システムはバッテリーを部分的な充電状態(PSOC:Partial State of Charge)に保つことで充電効率を上げて燃費を上げる手法が使われています。

寿命が短くなることへの対策は定期的な満充電を実施することです。満充電によりバッテリーがリフレッシュし、寿命がのびます。

充電制御車でしっかりとした充電ができないため、外部充電器で定期的に充電して寿命をのばすことができます。

外部のAC電源から充電する充電器(バッテリーチャージャー)は様々な商品がありますが、高性能で信頼できる製品として以下に紹介するバッテリーチャージャーをオススメします。以下のリンクからチェックしてみてください。

バッテリー寿命に関するまとめ

最後にこの記事をまとめます。

「バッテリー寿命何年?」のまとめ

1つ目の疑問は「バッテリーの寿命は何年?」でした。

この疑問に対する回答は以下の通りでした。

- 普通は4~5年

- 使い方が悪いと2~3年

- 10年以上無交換の猛者もいる!

「バッテリーはいつ交換するのがベスト?」のまとめ

2つ目の疑問は「バッテリーはいつ交換するのがベスト?」でした。

この疑問に対する回答は以下の通りでした。

- 4年目の冬に入る前に交換

- 寿命の前兆を感じたら交換

交換を検討中なら以下のバッテリーがおすすめ。以下のリンクからチェックしてみてください。

- ジャンプスターターを常備する

- ブースターケーブルを常備+救援車が呼べる状態にしておく

- JAFロードサービスに加入

JAF加入を検討中なら以下のリンクからチェックしてみてください。

「バッテリーの寿命をのばす方法」のまとめ

3つ目は疑問ではないですが「バッテリーの寿命を延ばしたい」という要望に答えた提案でした。

- 高頻度で長めに走行する

- アイドリングストップを切る

- 電解液が減っているなら補水

- 充電器で定期的に満充電

この中でも「④充電器で定期的に満充電」を特にオススメします。賢くバッテリー寿命を延ばしてバッテリー交換費用をおさえましょう。

バッテリーチャージャーが気になった方は、以下のリンクからチェックしてみてください。