車のバッテリーっていつ寿命が来るのかわからないなあ。

バッテリーの寿命を判断する方法ってないのかな?

このような疑問にお答えします!

私はバッテリーの開発経験があり、様々な劣化状態で寿命となったバッテリーの内部まで見てきました。

この記事では以下について解説します。

- バッテリー寿命とはどんな状態か

- バッテリー寿命の目安を診断する方法5つ

- 確実に寿命を判断する方法がない理由3つ

- 確実に寿命診断する方法がないからこその行動提案

この記事を読んでいただければ、バッテリー寿命目安を判断する方法がわかったうえで、バッテリー寿命をなぜ確実に判断できないのか理解できます。

バッテリー寿命とはどんな状態か

バッテリー寿命をどう定義するかは意見が分かれるかもしれません。

当サイトとしては以下の状態をバッテリー寿命として考えます。

- エンジン始動できない

- ハイブリッド車の場合はシステム起動できない

①エンジン始動できない

バッテリーの寿命とはバッテリーが原因でエンジンがかからず車が動かない状態のことです。

車が動かない状況とは、単純にライトのつけっぱなし等によってバッテリーが過放電の状態になりバッテリー上がりした可能性もあります。

その場合は、バッテリーを充電すれば回復するため寿命とはいえません。

「なんだかバッテリーの調子が悪いけどまだ使えている」という状態は劣化はしていますが、バッテリー寿命ではありません。

②ハイブリッド車の場合はシステム起動できない

ハイブリッド車の場合はどうでしょうか。

ハイブリッド車はエンジンがついていますが、ガソリンエンジン車のように鉛バッテリーの電力でスターターモーターを回しません。

その代わりハイブリッドのシステムを起動するための電力を鉛の補機バッテリーから取り出します。ちなみにリチウムイオン電池などで構成されるメインバッテリーは駆動用であり、補機バッテリーでシステムを起動していないと使用できません。

このようにハイブリッド車はシステムを起動する電力が必要であり、電流はガソリンエンジン車がスターターモーターを回すための電流よりもかなり小さいです。

始動するのに必要な電力が異なるためガソリンエンジン車で寿命となったバッテリーが、ハイブリッド車では使用可能な場合があります。

どんな車で使用されるかによって、バッテリーの寿命の基準が異なることを知っておきましょう。

バッテリー寿命目安の判断方法

バッテリーの寿命を確実に判断する方法はないですが、目安となる判断方法はあります。

バッテリー寿命目安の主な判断方法は次の5つです。

- 使用年数で判断

- エンジンのかかり具合で判断

- バッテリー液の濁り具合で判断

- バッテリー液の比重で判断

- バッテリーテスターで判断

①使用年数で判断

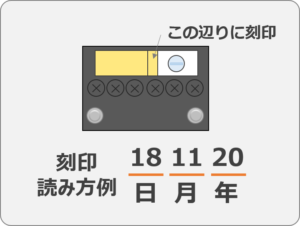

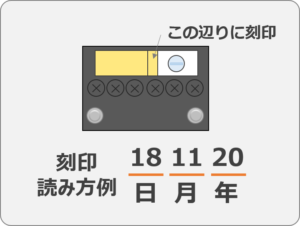

バッテリーは以下のような製造年月日の刻印があります。

この刻印は国産のバッテリーメーカー共通で「日」→「月」→「年」の順番で記載されています。

参考記事

この読み方を覚えていれば、いつバッテリーを取り付けられたかを忘れてしまっても、どのくらいの期間バッテリーを使用したかを確認することができます。

記載される位置や方法はバッテリーの種類等によって異なりますので、ご注意ください。

さて何年経ったら寿命かという話ですが、メーカーが推奨するのは3年以上経過したら交換です。

これはいささか乱暴なやり方ですが「予防交換の観点」「バッテリー上がりには絶対防ぐといった観点」では理にかなっています。

なぜならバッテリーは消耗品でいつかは必ず寿命をむかえるからです。

「自分の乗り方・使い方なら〇年が寿命だな」と決めてしまえば、その年数で定期交換するのも賢いやり方です。

②エンジンのかかり具合で判断

エンジンをかけるときのスターターモーターの回り具合で判断する方法です。

さっとエンジンがかかればバッテリーは良好。キュルキュルといった音が長く感じるようなら寿命が近いと判断します。

古典的な方法ですが一つの判断基準の目安になります。

当然ですが、この方法はエンジン車にしか適用できません。補機バッテリーによって、システム起動するハイブリッド車では使えない方法です。

③バッテリー液の濁り具合で判断

バッテリーの正極は劣化が進むと活物質と格子の結合力が弱くなり、活物質が脱落します。

脱落した活物質は軟化という柔らかい状態になり、バッテリー液に混ざり茶色く濁ります。

バッテリー液が濁るほどの状態になっているのは、正極の軟化脱落が進行していて寿命に近い状態であると推測できます。

劣化状態の目安にはなりますが、この方法は絶対的な劣化量を測ることはできません。

バッテリー液の濁りでの判断は劣化進行状態はわかりますが、寿命を判断することはできません。

④電解液比重で判断

電解液比重は「吸い込み比重計」という専用の道具でバッテリー液を吸い出して測定します。

比重測定はバッテリーの内部状態を直接測定できる数少ない方法です。

比重測定はとても有効な方法ですが万能とはいいきれません。

寿命判断の目安の基準として、以下の2点に着目して測定するとよいです。

- 充電をしていても比重1.24以下になる

- セル間の比重ばらつきが0.04以上ある

この2つが確認できた場合は寿命末期に近いです。

完全な寿命判断はできないですが、目安判断としては比重測定は有効な方法です。

⑤バッテリーテスターで判断

ディーラーなどでバッテリー点検をするときに使われるのはバッテリーテスター(CCAテスター)と呼ばれる計器です。

バッテリーテスターはインダクタンスというバッテリーの内部抵抗指標を使ってCCA値が測定されます。測定されるCCA値と設定したバッテリーサイズを照らし合わせて、バッテリーの交換が必要かを判定します。

一般的にはバッテリーテスターが寿命判断のための一番の方法と考えられていて、バッテリー交換を取り扱う業者はほとんどがバッテリーテスターを利用しています。

しかし、バッテリーテスターのCCA値を利用した寿命判定は十分ではないと考えます。充電状態などに左右されて判定がコロコロ変わってしまい曖昧です。

事実、車検の際にテスターでの結果が悪く「交換したほうがいい」と言われましたが、私の見立てではまだまだ使えると思っていたので「充電だけでいいです」と交換は断りました。

そのあと充電して再度測った結果は「良好」の表示が出ており、やはりあまり当てにならない診断結果でした。

テスターで要交換と出たあとでも、3年間バッテリーを使用できました。

当てにならない部分もありますがそれなりに当たっているのも事実なのでバッテリーテスターは寿命や交換の目安判断には十分なのではないでしょうか。

絶対的な寿命判断方法がない3つの理由

1. 技術確立されていないから

寿命を確実に判定してベストのタイミングで交換を促してくれるような技術はありません。

未だに定期点検をして、あてならないテスターを使って、販売店の商売のために交換を促して、を繰り返しているのが現状です。

鉛バッテリーはリサイクル性がいいので、交換頻度が高くてもそれほど環境に悪いわけではありません。

また、経済の循環のためにはバッテリーを早めに交換して経済活動を活性化させることも必要だと思います。

これまで話してきた方法は寿命の目安でしかなく、確実な方法の技術確立はされていません。

2. 内部状態は分解確認しなければ正しくわからないから

「劣化を正しく判定して寿命を見極めるにはどうすればいいか」となった場合、電池を分解して内部状態を見ればかなりの情報が得られます。

しかしながら、分解する方法は当然すでに分解してしまっているので、車に搭載された状態のバッテリーで適用できるはずがありません。

結局、できることとしては内部情報の一つに過ぎない電解液比重を確認するぐらいしかないです。

前述したように比重でも寿命にかかわる情報が得られますが、あくまで寿命の目安としての情報しか得られません。

3. カーバッテリーの役割がエンジン始動の大電流供給だから

エンジン始動には大電流の放電が必要なので、いくらバッテリーの容量が残っていても放電するための能力が低下しているとエンジン始動ができないことがあります。

また、放電性能は温度によって大きく左右されるので、高温環境では寿命ではないが、低温環境では寿命になるということもありえます。

車格やバッテリーサイズ、温度、様々な要因が合わさり、バッテリーの寿命が決まるため、寿命を確実に判断するのは至難の業です。

以上の3つの理由から、バッテリー寿命の絶対的な確認方法はないと考えます。

寿命判断の方法が「ない」からこその行動提案2つ

①いさぎよくバッテリー上がりするまで使う

これは私が実験もかねて実践している方法です。

方法と呼べるような代物ではないとも言えますが、バッテリーの寿命のベンチマークだと思って「自分の乗り方をしたらこのぐらいで寿命になるのだな」と一度記録してみる方法です。

仮にバッテリー上がりをしても正しい対処方法さえ知っていれば、適切な処置ができます。

一度寿命となる期間を記録しておけば、乗り方が変わらなければ、次も同じくらいの期間で寿命になる可能性は高いです。その情報をもとに、次のバッテリーは予防交換で同時期より少し早めに交換すればOK。

寿命になるまでバッテリーを使えれば、バッテリーを最も長く使用できたことになり経済的です。

バッテリー上がりするまで使い続ける方法はバッテリー上がりで一時的に困るというリスクはありますが、バッテリーを長く使えるので経済的にも環境的にも優れた方法です。

「バッテリー上がりの対処を自分で!」という方は以下の記事を参考にしてみてください。

JAF会員になっていれば大丈夫という考え方もあります。以下の記事を参考にしてみてください。

②期間を決めた予防交換を徹底する

自分で決めた期間使ったら速やかにバッテリーを交換してしまう方法です。

「バッテリー上がりのトラブルはゴメンだ」という方や「自分の乗り方での寿命はコレくらいだ」ということを理解している方にはオススメの方法です。

「寿命をいちいち気にするよりも機械的に時期が来たら交換してしまう。」

コスト面では少し悪い方法ですが、ほぼトラブルフリーとなるメリットがあります。

あなたに最適なバッテリーメーカーを探すなら以下の記事を参考にしてみてください。

バッテリーの寿命判断 まとめ

バッテリー寿命目安の判断方法を紹介し、絶対的な寿命判断方法はないことを説明しました。

また、確実な寿命判断の方法がない場合、どういった行動を取るのがベストなのかについて2つの提案をしました。

- 使用年数を確認する

- エンジンのかかり方を確認する

- 電解液の濁りを確認する

- 電解液比重を確認する

- バッテリーテスターで確認する

電解液比重の測定やバッテリーテスターでの測定は販売店や整備工場でも実施するような手法なので有効です。

有効であるものの、完璧に寿命を言い当てられる方法ではないことを覚えておきましょう。

最終的にバッテリー寿命を確実に確認する方法がないので以下の2つを提案しました。

- バッテリー上がりするまで使い続ける

- 期間を決めて予防交換を徹底する

バッテリー上がりのトラブルとどう付き合うかを事前に決めておくことが重要です。

- 「バッテリー上がりにあっても落ち着いて対処できるからバッテリーは限界まで使う」

- 「バッテリー上がりにあいたくないので予防交換する」

どちらにするのか、あらかじめ決めておくことをオススメします。

予防交換や目安確認によって寿命かなと感じている方の交換用バッテリーにはPanasonic caosがおすすめです。以下のリンクからチェックしてみてください。

カオスバッテリーの詳細について知ってから考えたい方は以下の記事を参考にしてみてください。