従来、国内の自動車においてJIS規格のバッテリーが使われてきました。

ところが近年、トヨタ自動車が部品のグローバル共通化を推進しており、鉛バッテリーではEN規格サイズが採用されています。

「このEN規格のバッテリーってJIS規格のバッテリーとなにが違うのだろう?」

こういった疑問をもたれている方も多いと思います。

この記事では「EN規格」と「JIS規格」の違いについて解説していきます。

バッテリーのJIS規格とは

JIS規格は「日本産業規格(JIS=Japanese Industrial Standardsの略)」のことです。

日本の産業製品に関して、寸法規格や測定方法、試験方法などが定められた日本の国家規格です。

自動車用のバッテリーも当然このJIS規格によって、形状や型式の呼び方やバッテリー容量の測定方法、寿命性能を評価するための試験方法等が定められています。

バッテリーJIS規格の特徴:形状寸法、型式

一般のユーザーにとって重要なのは形状、型式についての取り決めです。

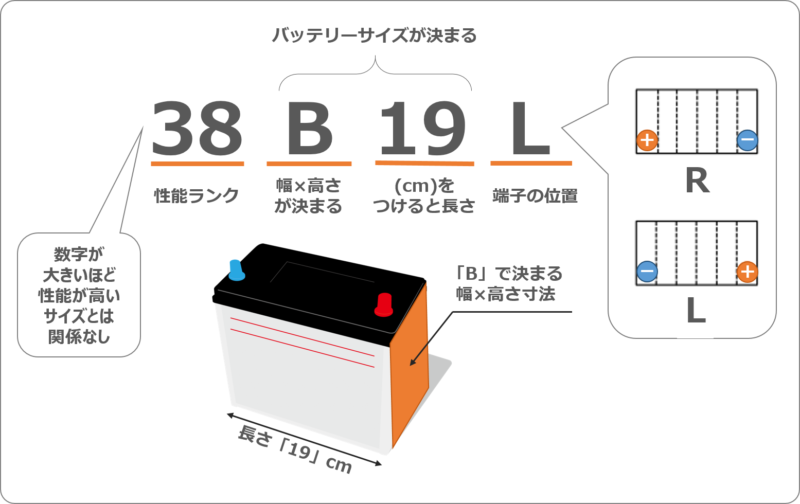

JIS規格の型式は、〇〇B19や〇〇D23といった呼び方をしています。(〇〇の部分は性能ランクという形状とは直接関係のない数字が入ります。)

「BやDというアルファベット」と「その次の数字」で形状寸法が決定します。

以下は型式の呼び方と形状寸法について38B19Lの例です。

バッテリーJIS規格の特徴:性能試験方法

バッテリーは電気を蓄えて必要な機器に電力を供給することが目的の部品です。

バッテリーを世に出すには目標とする性能を満足しているかを試験する必要があります。

そこで必要となるのが充電容量を測定する容量放電試験です。

JIS規格では「5時間率容量放電試験」が規定されています。

参考記事>>バッテリーの5時間率容量とは?グラフでわかりやすく解説!

この試験によって充電容量の性能が目標を満足しているかを確認することができます。

放電できる容量はバッテリーの性能を表す重要な指標となります。

車に合った容量のバッテリーを使用しないと思わぬ不具合の原因となります。

車両の必要容量に適合した型式のバッテリーを選定することが重要です。

- 日本で定められた規格

- 形状寸法や型式が決められている (B19, D23など)

- 性能試験の方法が決められている (5時間率容量試験など)

バッテリーのEN規格とは

EN規格は「EU(ヨーロッパ連合)における統一規格(European Norm)」のことでEuropean Standardとも呼ばれます。

バッテリーのEN規格では日本と異なる欧州の基準でバッテリーの寸法、形状、型式の呼び方、性能試験方法等が取り決められています。

EN規格で用いられているLNサイズは、もともとはドイツのDIN規格で取り決められていたものですが、EUの成立から欧州全体で語られることが多くなったため、現在はEN規格で呼ぶことが多くなっています。

昔から欧州車が好きな方はDIN規格のバッテリーと言ったほうが馴染みがあるのではないでしょうか。

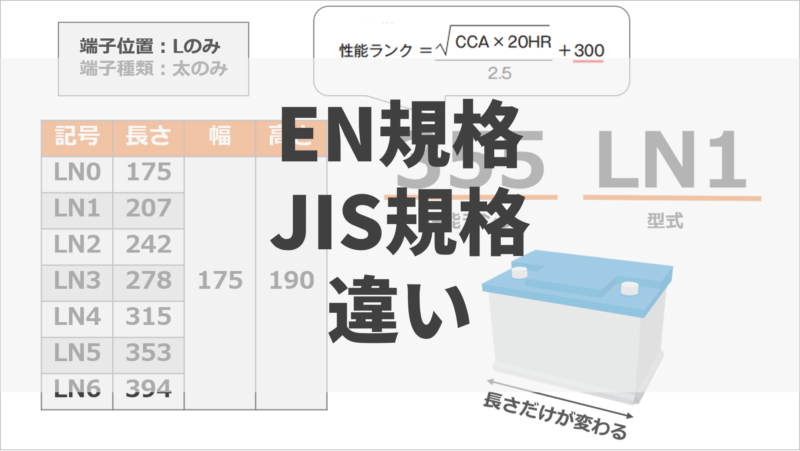

バッテリーEN規格の特徴:日本とは異なる形状寸法、型式

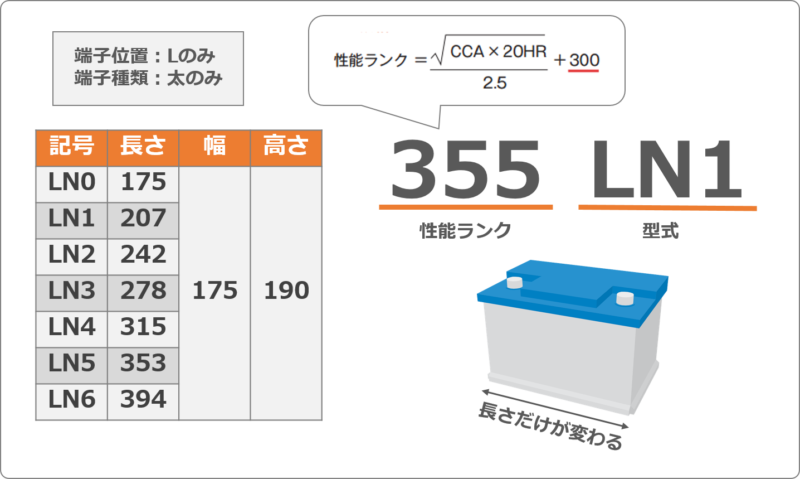

日本のJIS規格では〇〇B19や〇〇D23といった呼び方でしたが、EN規格ではLN○(○に数字が0, 1, 2,…と入ります)と呼びます。

LNサイズは高さと奥行きはすべてのサイズで同じで、○のところの数字が大きくなると幅が長くなるという寸法を採用しています。

EN規格では日本のJIS規格とは異なる形状寸法が決められています。

以下にEN規格のLNサイズの見方をまとめました。355LN1の例を示しています。

EN規格とJIS規格の形状比較については後述します。

バッテリーEN規格の特徴:日本とは異なる試験方法

バッテリーの試験は様々ありますが、日本と欧州では別の試験方法を採用している場合があります。

基本的な考え方は同一のものも多いですが、例えば先ほど説明したバッテリーの容量試験である5時間率容量放電試験は欧州では存在しません。

EN規格では20時間率容量放電試験で容量を測定しています。

参考記事>>バッテリーの5時間率容量・20時間率容量の違いは?換算方法も解説

- 欧州で定められた規格

- 形状寸法や型式が決められている (LNサイズ)

- 性能試験の方法が決められている (20時間率容量試験など)

EN規格バッテリーとJIS規格バッテリーの形状・サイズ・型式の違い

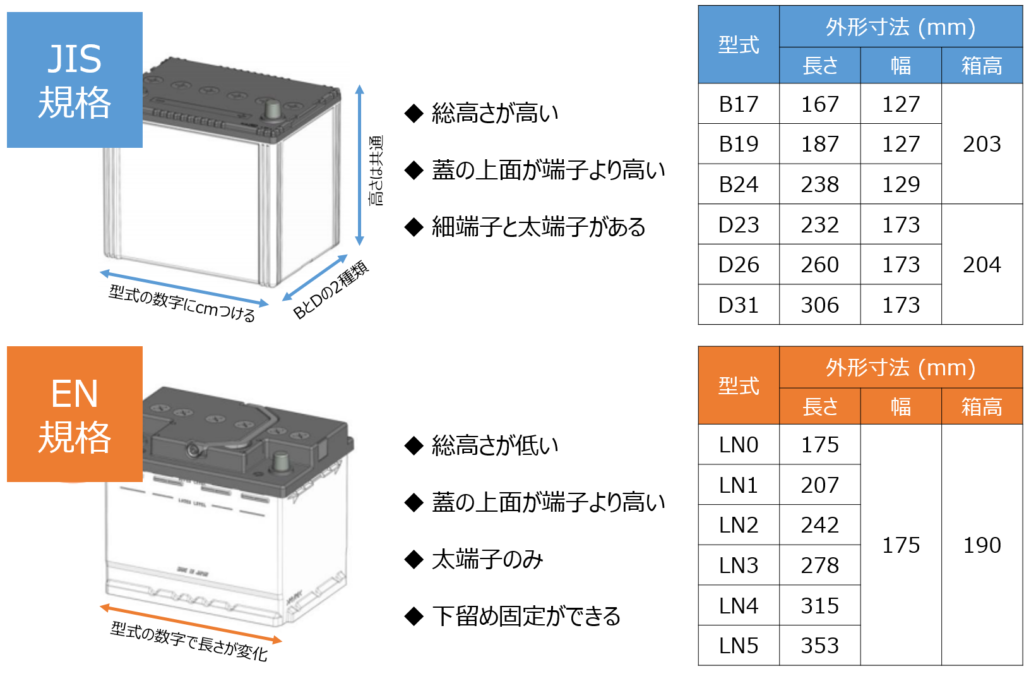

JIS規格とEN規格のバッテリーでは「形状」「サイズ」「型式の呼び方」に大きな違いがあります。

サイズには違いがありますが、鉛バッテリーとしての中身は大差ありません。

電池構成はどちらも6セルで電池電圧も一緒です。

(とはいっても、各メーカー様々な設計の工夫がなされて性能競争しています)

JIS規格バッテリーとEN規格バッテリーの形状の違いを以下にまとめました。

- 高さがENのほうが低い

- ENは下留め固定ができる

- ENは端子が太のみ

車両においては搭載面での違いが大きいです。

EN規格のLNサイズバッテリーはJIS規格よりも高さが低いため自動車に配置する際のレイアウトの自由度が高くなります。

JIS規格とEN規格 使用している車の違い

| JIS規格バッテリーを採用 | EN規格バッテリーを採用 | |

| トヨタ 以外 |

トヨタ以外の日本メーカー (ホンダ、日産、マツダ等) |

欧州メーカー (VW、BMW、メルセデス・ベンツ等) |

| トヨタ | トヨタの比較的古い車種 | トヨタの新しい車種、特にハイブリッド車 (2015年ぐらいから) |

上の表のような状況で、トヨタ車はJISからENへの過渡期であるため車種や年式ごとにどちらのバッテリーを使用しているか確認が必要です。

トヨタ車ユーザーはJISとENが混在している状況ですが、これから出る新車はEN規格のLNバッテリーがほぼ100%になってくるでしょう。

今後はトヨタに追随していく動きがあると思うのでJIS規格バッテリーは姿を消していくかも知れません。

それでも日本でしか販売されていないような軽自動車ではJIS規格バッテリーが残り続けるのではないかと予想しています。

バッテリーのJIS規格とEN規格の違いまとめ

バッテリーのJIS規格とEN規格の違いについて解説しました。

違いをまとめます。

- 寸法形状、型式が違う

- 採用されている性能試験方法が違う

- 使用している車両が違う(トヨタはEN化を加速)

今後日本でもグローバル共通化の概念は広がり、EN規格に合わせる動きが加速する可能性が高いです。

JIS規格バッテリーの扱いには慣れていてよく知っているという方も、今後はEN規格バッテリーについても知っておく必要があるでしょう。

LNサイズのバッテリーについての個別記事もありますので、気になる方はチェックしてみてください。

LN0はコチラ

LN1はコチラ

LN2はコチラ

LN3はコチラ